「教育」が企業の持続可能性を高める

=資本主義の危機が叫ばれる中で=

今、資本主義が危機に直面する。富める者はますます富み、貧しいものはますます貧しくなり、所得などの格差拡大に歯止めが掛からない。それに伴い、米国は中間層主体の国家から分断国家に変質したとも指摘される。今回の米大統領選でも格差に対する有権者の関心は非常に高い。例えば、国民皆保険制度の欠如がもたらした医療格差は、目下喫緊の課題である新型コロナウイルス対策にも影を落とす。こうした中で米国の経済界には、株主資本主義からステークホルダー(=利害関係者)資本主義への転換を目指し、「教育」で資本主義を再生しようという動きが出てきた。

1.米国流資本主義の変質と危機

米国では実際どれぐらい所得の格差が拡大しているのか。以下、いくつかのデータを使って解説する。

(1)レーガン政権以降、著しく拡大した所得格差

①上位0.1%VS下位90%の所得格差は196倍

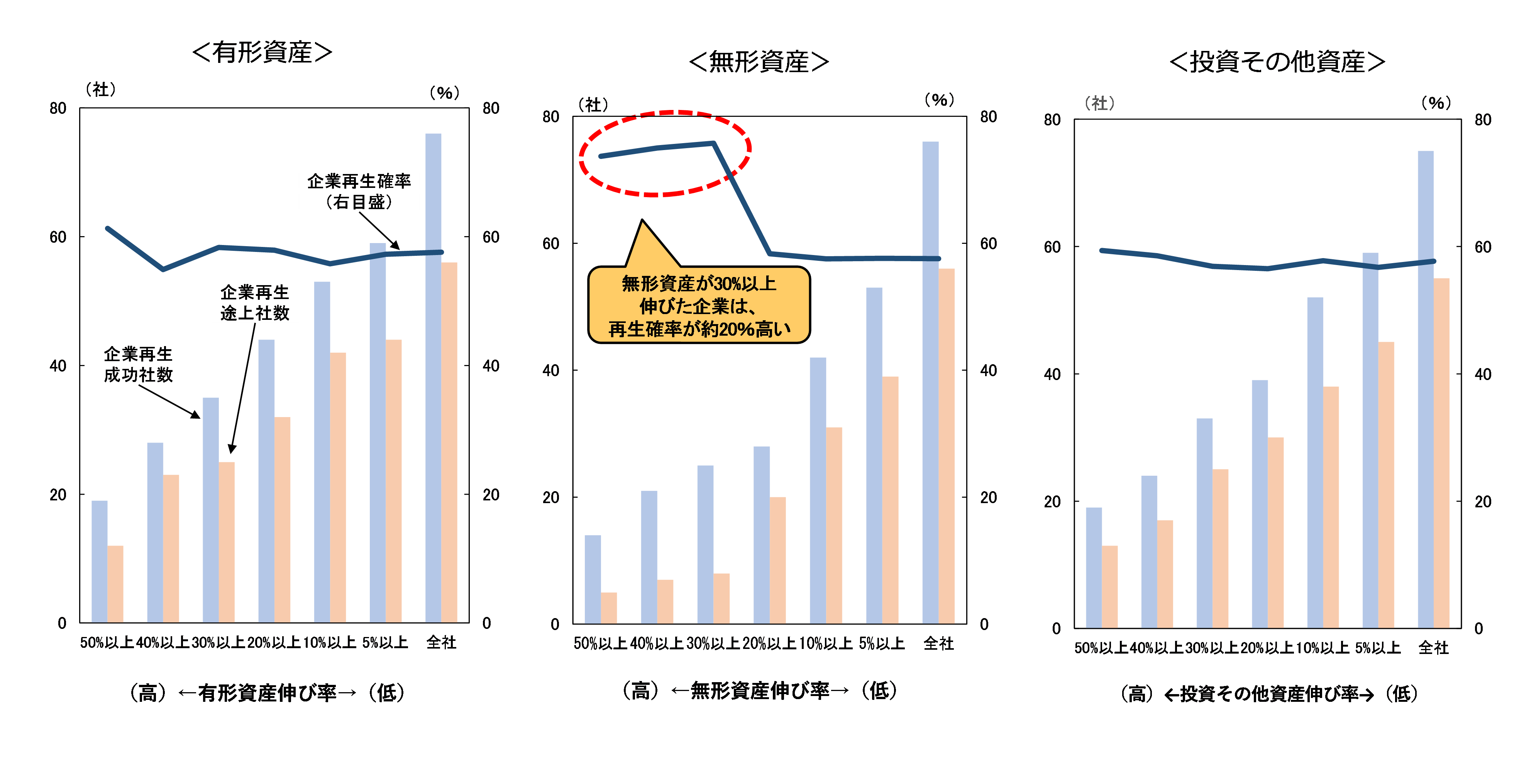

まず、米カリフォルニア大学バークレー校経済学部のエマニュエル・サエズ教授の研究を紹介する。それによると2018年の米国では、上位0.1%の平均所得を下位90%の平均所得で割り算した数値(注=以下「所得格差」と表記)が実に196倍に達した。

米国の所得格差(2018年)

米国の所得格差(2018年)

(出所)Inequality.org

この現状について、ノーベル経済学賞を受賞した経済学者ジョセフ・E・スティグリッツ氏は「世界恐慌以前まで視野を広げても、この国の最富裕層がこれほど国民所得を独占していた時代はない」と断言する。その上で、「格差の少ない経済のほうがうまく機能する」「格差を縮小することで得られる利益はことのほか大きい」と指摘する。

「プログレッシブ キャピタリズム」ジョセフ・E・スティグリッツ、山田美明訳(東洋経済新報社)

「プログレッシブ キャピタリズム」ジョセフ・E・スティグリッツ、山田美明訳(東洋経済新報社)

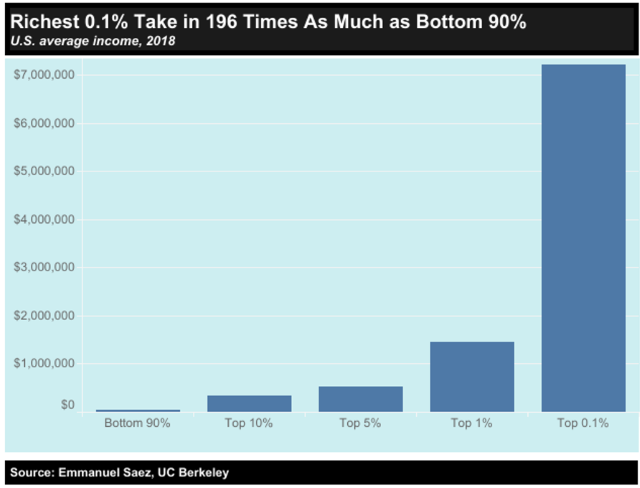

②大恐慌以降、所得格差は縮小したが...

このスティグリッツ氏の指摘内容を確かめるため、米国の所得格差の歴史をひも解いてみる。19世紀後半~20世紀初頭の大好況時代(Gilded Age)、米国は世界一の工業国に上り詰める一方で、所得格差が著しく開き始めていた。それは大恐慌(1929年)の直前にピークとなり、1928年の所得格差は200倍を超えた。

歴代政権は以降、世界恐慌で激減した需要を喚起するニューディール政策(フランクリン・ルーズベルト大統領)や、貧国撲滅・人種差別撤廃を目指す「偉大な社会」政策(ジョンソン大統領)などに取り組んだ。「格差の小さい社会主義経済」を標榜するソ連と対抗する必要もあり、米国は資本主義の歪みを修正するリベラルな政策を展開したのである。その一環として、資本主義に不可避の「市場の失敗」をカバーする社会保障制度の整備が進み、所得格差の拡大にはブレーキが掛けられた。

一方、企業では労働組合に加入する従業員が増加。全米自動車労働組合(UAW)に代表されるように、有力労組が政治を左右する力を持った。その結果、所得格差はベトナム戦争終結(1975年)当時、35倍程度まで縮小した。これについて、ニューヨーク市立大学大学院シニアスカラーのフランコ・ミラノヴィッチ氏は「労働組合の力強いプレゼンスを特徴とするこの社会保障モデルは、格差を是正していく上で非常に大きな役割を果たした」(米誌フォーリン・アフェアーズ2020年1月号)と指摘する。

ところが、レーガン政権発足(1981年)以降、米国は市場原理や規制緩和を重視する姿勢を強めた。それに伴い格差は拡大に転じ、2000年代に入ると200倍を突破。リーマン・ショック(2008年)後、いったん140倍程度にまで縮小した後、再び拡大傾向に転じ、トランプ政権発足(2017年)後は200倍近い水準で高止まりする。

米国の所得格差(1925~2018年)

米国の所得格差(1925~2018年)

(出所)Inequality.org

③生産性上昇でも賃金停滞

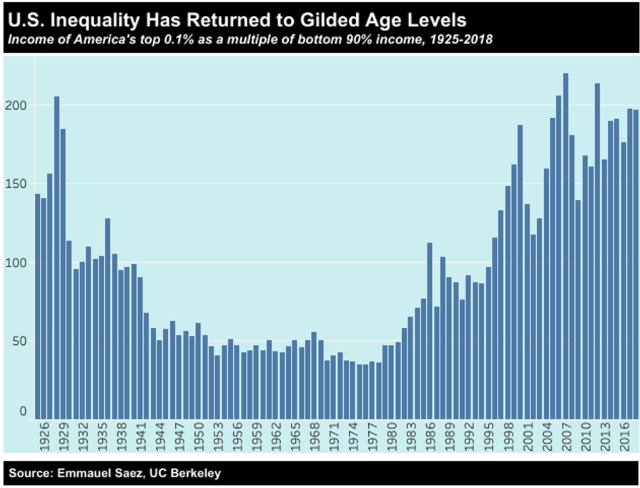

なぜ米国では1970年代以降、所得格差の拡大が加速したのか。さまざまな要因が指摘されるが、ここでは生産性と賃金の関係に注目してみる。

米国は第二次大戦後、さまざまな分野でイノベーション(技術革新)を起こし、超大国にのし上がった。ワシントンの有力シンクタンク、経済政策研究所(EPI)によると、1940年代後半~1970年代初頭の間、企業が実現した生産性と労働者が受け取る賃金(=時給)は右肩上がりで上昇。その上昇ピッチは軌を一にする。

だがそれ以降今に至るまで、大きな変化が生じた。生産性が順調に上昇しているのに対し、労働者の賃金は長期にわたり停滞が続いているのだ。1979年と2018年を比べると、生産性が2.34倍も上昇する一方で、賃金は24%しか増えていない。つまり、イノベーションがもたらした「果実」を、労働者は満足に受け取れていないのだ。レーガン政権などが期待していたトリクルダウン(=富裕層が富めば低所得層も恩恵を受けるという現象)は起こらず、所得格差が著しく開いて今日に至った。

米国の賃金VS生産性(1948~2018年)

米国の賃金VS生産性(1948~2018年)

(出所)Inequality.org

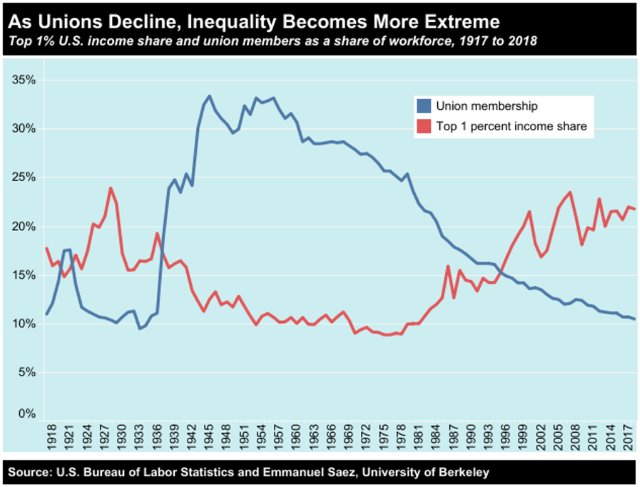

補足すると、米国で賃金の長期低迷が続く理由について、前述したサエズ教授が興味深い分析を示している。全雇用者に対する労働組合員の割合(=組織率)は、30%を超えていた1950年代から右肩下がりとなり、足元では10%を辛うじて上回る水準。幾度かのバブルで所得を増やした富裕層とは対照的に、労組の弱体化で労働者の賃金はなかなか上がらず、所得格差が著しく拡大した―。というサエズ教授の説には説得力があるように思う。

米国の労組組織率VS上位1%の所得シェア(1917~2018年)

米国の労組組織率VS上位1%の所得シェア(1917~2018年)

(出所)Inequality.org

(2)教育機会も不平等、大学無償化を訴えるサンダース氏

このように、米国は著しい所得格差の拡大に直面している。その背景には、グローバル化やテクノロジーの急速な発展がある。スティグリッツ氏も前掲書の中で「未熟練労働者の需要が低下した。また、賃金を均一化する役割を担っていた労働組合の力が弱まった」と指摘する。

となると、所得格差を縮小するためには、労働者の熟練度を高めるほかない。その手段が「教育」になる。ところが、米国社会ではコストのかかかる教育を受ける機会も不平等になり、格差がますます拡大するという悪循環に陥り、2020年11月の大統領選でも大きな争点になっている。

教育に不満の強い若者を中心に、トランプ政権への批判が高まる。それを受け、野党・民主党の候補指名争いでは左派のサンダース上院議員が健闘している。同氏の公式サイトによると、学生の多くがローンを組み、その債務総額は2019年に1.6兆ドル(168兆円)を突破、学生ローンの支払いを抱える米国人は4500万人に上るという。こうした中、サンダース氏は公立大学授業料の無償化や学生ローンの帳消しなどを公約に掲げ、若者から熱狂的な支持を受ける。

また、同じく左派のウォーレン上院議員は指名争いから撤退する前、次のように訴えていた。「資本をこれまで以上に簡単に移動できるようになったことで、企業や富裕層は何兆ドルもの資金を外国の租税回避地に移し、これによって、米政府がインフラや公教育の整備など国内の再投資に回す資金(税収源)が消失した」(米誌フォーリン・アフェアーズ2020年2月号)―。このため、指名争いで「本命」に浮上した中道派のバイデン前副大統領も、授業料無償化を自らの政策に取り込むなど、左派の意見を無視できなくなった。

今、全米で感染拡大中の新型コロナウイルスも、格差社会の欠陥を浮き彫りにした。米国では日本のような国民皆保険制度が整っていないからだ。サンダース氏は「現在の医療システムの機能不全は明らかだ。多くの民間保険がありながら必要な医療を全国民に提供できていない」と指摘、トランプ政権を厳しく糾弾する。実際、トランプ大統領はオバマ前大統領が推進した医療保険制度改革(=オバマケア)を批判したり、米疾病対策センター(CDC)の予算を削減したりするなど、医療分野のセーフティーネット(=安全網)には消極的な姿勢を続けてきた。ところが今、それが裏目に出て全米が新型コロナウイルスに戦慄する事態に陥った。皮肉なことに、感染拡大の阻止に向けて司令塔を務めるのが、CDCなのである。

2.危機感を強める米国経済界

このまま所得格差の拡大が続くと、米国はどうなってしまうのか。その危機感を抱くのは一般市民だけではない。富裕層を生み出してきた経済界さえ先行きに懸念を強め始め、米国流資本主義を再生させようという動きが出てきた。

(1)米経済界の総本山で起きた「革命」

米国流資本主義は、健全な中間層を強力な購買層としながら発展してきた。今、それが存続の危機に直面する―。そう憂慮する経営者が増えている。

2019年8月、全米の主要企業の最高経営責任者(CEO)が集う、資本主義の総本山というべきビジネス・ラウンドテーブル(BRT)で異変が起こった。ある種の「革命」と呼ぶべきかもしれない。1997年以来掲げてきた「株主資本主義」(=企業の第一の目的は株主への奉仕)から、「ステークホルダー資本主義」への転換を表明したのである。

すなわち株主だけでなく、顧客や従業員、納入業者、地域コミュニティーといったすべてのステークホルダー(=利害関係者)に貢献する経営である。利益最優先から脱却しない限り、資本主義は持続できないというわけだ。この方針転換をうたった声明には、米経済界を代表するCEOの署名がずらりと並んでいる。アマゾン・ドット・コム、アップル、ボーイング、エクソンモービル、ゼネラル・モーターズ(GM)、ゴールドマン・サックス、IBM、オラクル、ウォルマート...

BRTの会長を務めるJPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOは「資本主義は転換点(tipping point)にあるかもしれない」とした上で、若者が資本主義システムを信用しなくなった現状に危機感をあらわにする。その理由として、医療費の増大や賃金の低迷と並んで「教育」の欠陥を指摘する。(米誌タイム2020年2月3日号)。

ダイモン氏は「学生はよい仕事を得るためのスキルを身に付けないまま卒業し、過大な借金を背負い込んでいる」と強調した上で、「教育制度の再構築やスキルトレーニング(=職業訓練)の提供」といった抜本的な教育改革の必要性を訴えている。サンダース氏の主張と区別がつかないほど、その発言内容はトランプ政権に手厳しい。

BRT が表明した「ステークホルダー資本主義」(骨子)

・顧客への価値提供= Delivering value to our customers. We will further the tradition of American companies leading the way in meeting or exceeding customer expectations.

・従業員への投資= Investing in our employees. This starts with compensating them fairly and providing important benefits. It also includes supporting them through training and education that help develop new skills for a rapidly changing world. We foster diversity and inclusion, dignity and respect.

・納入業者との公正で倫理的な取引= Dealing fairly and ethically with our suppliers. We are dedicated to serving as good partners to the other companies, large and small, that help us meet our missions.

・事業の場となる地域社会への支援= Supporting the communities in which we work. We respect the people in our communities and protect the environment by embracing sustainable practices across our businesses.

・株主のための長期的な企業価値の増大= Generating long-term value for shareholders, who provide the capital that allows companies to invest, grow and innovate. We are committed to transparency and effective engagement with shareholders.

(出所)BRT 声明(2019年8月)

3. 危機打開策として「教育」に取り組む米国企業

所得格差の拡大などを背景に資本主義が危機に直面する中、その打開策として「教育」への期待が高まる。それを提供する主体は公的部門だけでなく、企業がその役割を買って出るケースが目立ち始めた。前述した通り、BRT声明も「従業員への投資」を「ステークホルダー資本主義」の柱の1つに据えており、ここでは声明に署名した企業の取り組みを紹介する。

(1)従業員10万人を「再教育」するアマゾン

アマゾン・ドット・コムは電子商取引やクラウドサービスを地球規模で展開し、ITインフラの覇権を握るGAFAの一角を占める。市場における優越的な地位は批判の対象になりやすいが、実は従業員の「再教育」を熱心に取り組む一面を持つ。

2019年7月、アマゾンは全米の従業員の1/3に相当する10万人に対し2025年までに新たな仕事へのスキルアップを実現するプログラム(=人工知能(AI)やクラウドサービスなど)の提供を発表した。例えば配送などを担う非技術者を、ソフトウエアエンジニアやITサポート技術者として再教育・再配置するという。

これに先立ち、アマゾンは2012年に従業員の転職を促すユニークな再教育制度を導入済みだ。航空機整備士やコンピューター利用設計システム(CAD)、医療関連技術、看護など、専門性が高くて需要の高い職業の訓練を支援するものだ。AI時代の本格到来が近づき、労働者の仕事がコンピューターに奪われるのではないかという懸念が強まる中、アマゾンは労働市場の需給ミスマッチを「教育」によって改善しようというわけだ。

アマゾンの取り組みついて、米国商工会議所財団バイスプレジデントのジェイソン・トゥシコ氏は「事業で成功を収めるためには、従業員のスキルの維持・成長が不可欠であり、アマゾンは労働者との間で新たな関係を育んでいる」と評価する。ただし、「アマゾン批判」が世界的に強まる中、同社には教育への積極姿勢を示すことで批判をかわす思惑もありそうだ。

(2)本社敷地に「高校」を創設したオラクル

ソフトウエア大手の米オラクルは「教育」の概念を広げ、自前の学校まで創設した。カリフォルニア州シリコンバレーの本社敷地内に、2018年に高校(Design Tech High School)を開校したのだ。州内在住の高校就学希望者に対し、学費無償で公立高校を上回るカリキュラムを提供する。

授業はデザイン思考とテクノロジー教育が特徴。生徒が通常学習をいったん休止し、こうした選択科目を取得することも可能だ。その好奇心や情熱に応じて題材を決め、2週間にわたるプログラムを年4回実施する。校舎には万力やミシン、レーザーカッターなどの機材から、デジタル作品を制作活動するためのコンピューターや3Dプリンターといった最新電子機器もそろえる。

オラクル教育財団のコーリーン・キャシティ氏は「技術面からの教育支援を行うとともに、社会的な一体性を実現することを目指している」と強調する。まさにBRTが表明した「ステークホルダー資本主義」の実践的な取り組みである。それは資本主義の現状に対する危機感の裏返しともいえよう。

(3)利益追求と社会貢献の両立を目指す「ゼブラ企業」

米国では大企業だけでなく、スタートアップのビジネスにおいても企業収益を最優先する「株主資本主義」を問題視する動きが出てきた。利益追求を「白」、社会貢献を「黒」とすると、シマウマの縞模様のような経営を目指すことから「ゼブラ企業」と呼ばれる。

ゼブラ企業の代表格とされるのがワービーパーカー。2010年に当時大学生だった4人がニューヨークで創業し、眼鏡とサングラスのオンラインショップを運営している。その企業哲学は、「顧客、従業員、コミュニティー、環境はわたしたちの利害関係者である。わたしたちはすべての決定においてそれらを考慮する」とうたうものだ。

例えば、ワービーパーカーは販売した眼鏡と同じ数の眼鏡を開発途上国に寄付している。同社によると、世界中で約10億人が眼鏡を利用できず、学習や仕事を効率的に行うことができない。もし眼鏡を装着すれば生産性が35%上がり、月収も20%上がるという調査結果を基に、同社は非営利団体と協力しながら、途上国でも安価に眼鏡を作れるよう教育の普及に力を入れる。支援する国は50以上になる。

4.「スタートアップ大国」フィンランド

以上のように、米国では資本主義の再生に向けて新しい動きが出ている。一方、経済構造の変革と社会の安定のバランスを目指す上で、別のアプローチをとってきたのが北欧諸国である。その典型例として、次にフィンランドにおける教育の現状を現地取材報告とともに紹介したい。同国では、スタートアップ企業が続々と誕生しているが、その背景には複雑な歴史とともに教育改革が存在する。米国同様、やはり教育が重要な鍵となる。

(1)教育改革が生んだ「欧州のシリコンバレー」

①欧州最大のスタートアップ祭典「Slush」

筆者は2019年の11月、フィンランドの首都ヘルシンキに出張。日本の人口の20分の1にも満たない小さな国が、教育をテコにしながら「欧州のシリコンバレー」と呼ばれる「スタートアップ大国」にのし上がった理由を探し求めた。

まず取材したのはSlush(スラッシュ)という、スタートアップ関連では欧州最大のイベントである。ICT(情報通信技術)分野を主体に最先端のハード・ソフト企業が競い合い、入場者は2万5000人に上る。運営主体は学生。起業家精神を醸成する場として世界的な注目を集め、フィンランドにとどまらず、今や米国や英国、ドイツ、中国、日本などの40以上の都市でイベントやコミュニティー活動をする。

スタートアップの熱気に包まれた会場

スタートアップの熱気に包まれた会場

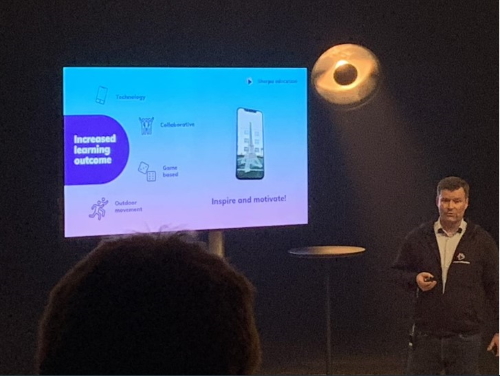

会場では、AR(拡張現実)を活用した支援ツールをはじめ、教育に関連した展示や講演が目についた。 例えば、シェルパ・エデュケーション(本社ノルウェー)は、生徒がGPSとARの機能を活用しながら、遊び感覚で学習できるスマートフォン向けアプリを発表。あらかじめ教師が校内に問題を仕掛けておき、生徒はスマホに表示されたARを見ながら、それを解いて歩いて回る。解ければ次の問題、また解ければ...と生徒同士の競争が続く。冒険感覚で体を動かしながら学ぶため、学習効果が高まるそうだ。

シェルパ・エデュケーションの教育アプリ

シェルパ・エデュケーションの教育アプリ

サブイベントでも教育関連が目立ち、筆者は基礎教育学校(=7~16歳が学び、日本の小中学校に相当)を取材、子どもたちが第二外国語として学ぶ英語で校内を案内してくれた。地元の学校経営コンサルタント会社「CCE Finland」のヘラム・クルカルニ氏は「人口が550万人という小さな国であり、幼少期からグローバル社会で活躍できるよう人材育成に力を入れている」という。「子どもたちはどんなことを訪問者に説明するかを自分で考え、自主的に動いている。教師はアドバイスを行うだけ」と聞き、感心するほかなかった。

基礎教育学校の教室

基礎教育学校の教室

次に、ヘルシンキ市内の公共図書館に足を伸ばした。約10 万冊の蔵書のほか、ゲームやVR(仮想現実)関連機器、大判プリンター、3Dプリンター、ミシン・刺繍(ししゅう)機まで、多彩な資機材をそろえた広大な作業スペースに驚く。音楽や写真のスタジオもあり、平日午後にもかかわらず、若者から老人まで利用者であふれていた。フィンランド在住者であれば無料で利用でき、使い方は図書館職員が親切に教えてくれる。

一方、フィンランド政府は 人工知能(AI)の基礎を学べるオンライン・プログラム「Elements of AI」を開発。2019年12月、自国民だけでなく欧州連合(EU)全域の市民が利用できるよう、無償で多言語対応のサービスを始めた。

公共図書館でVRイベントも開催

公共図書館でVRイベントも開催

②隣国ソ連に翻弄されてきた歴史

なぜフィンランドは教育によって「スタートアップ王国」を実現できたのか。スラッシュの会場で取材に応じてくれた、地元アアルト大学の教授は「(携帯電話大手の)ノキアと製紙産業が衰退し、代わりとなる産業が求められるようになったからだ」と説明してくれた。

教授の発言をヒントに、フィンランドの歴史を調べてみた。「NOKIA復活の軌跡」(リスト・シラスマ、渡部典子訳、早川書房)や、「危機と人類」(ジャレド・ダイアモンド、小川敏子、川上純子訳、日本経済新聞出版社)などによると、ノキアは2度にわたる経営危機を経験し、乗り越えてきたことが分かった。

1度目は、1990年代前半のソ連崩壊によって引き起こされた経済危機。フィンランドは1917年にロシア帝国から独立した後、幾度もソ連と戦争を繰り広げ、この強力な隣国に再び支配される事態を恐れてきた。

「NOKIA復活の軌跡」リスト・シラスマ、渡部 典子訳(早川書房)

「NOKIA復活の軌跡」リスト・シラスマ、渡部 典子訳(早川書房)

「危機と人類(上)」ジャレド・ダイアモンド、小川 敏子訳、川上 純子訳(日本経済新聞出版社)

「危機と人類(上)」ジャレド・ダイアモンド、小川 敏子訳、川上 純子訳(日本経済新聞出版社)

このため、フィンランドはソ連との関係を慎重に維持しながら、経済発展を目指す「綱渡り外交」を余儀なくされ、貿易でもソ連依存体質になった。それが裏目に出てしまい、ソ連崩壊とともにフィンランド国内の経済も低迷。ノキアもそのあおりを受け、パルプのほかゴム製品、家電などの事業売却を迫られ、携帯電話に集中するビジネスに舵(かじ)を切った。その後、世界的な携帯電話の普及加速に恵まれ、同社は携帯電話で世界シェア1位となり危機を脱した。

2度目の危機は、2007年に米アップルがiPhone投入で起こした携帯電話市場のゲームチェンジである。ノキアもiPhoneを超える画期的なスマートフォンの開発に努めた。だが結果は散々、2014年に米マイクロソフトにこの基幹事業を売却した。その後、ノキアは仏通信サービス大手アルカテル・ルーセントを買収し、モバイルネットワークとその特許ライセンス企業として新たなスタートを切った。

ノキアのシラスマ会長は前掲書の中で「ノキアには世界最高のモバイル・ブロードバンド企業だったが、包括的なグローバル通信インフラを構築するバリューチェーン全体の中ではほんの一要素にすぎないのだ」と回想、携帯電話時代の失敗を認めた。今、同社は5G(次世代通信システム)の分野において、基地局を中心に再び存在感を高めている。

③ソ連崩壊、教育改革を余儀なくされると...

ノキアを中心とするフィンランド流資本主義が衰えてしまい、政府は危機感を強めた。国力の再生を目指す上で注目したのが、教育なのである。元々、フィンランドはソ連からの独立性を保つ上で、教育を重視していた。国民には小学校から大学まで教育の場を無償提供、社会人になってからも学び直すことができる「リカレント教育」も推進した。

しかしながら、ソ連崩壊とそれに伴う経済危機が、教育現場にも暗い影を落とした。政府が学校教育改革を迫られたのである。経費を削減するため、政府主導の制度は維持できない。教師が自分で教材を選び、教育を行う仕組みに代えざるを得ず、知識詰め込み型の授業は姿を消した。

その結果、生徒の発案や創意工夫、主体性、あるいは自己責任を育むことに重点が置かれた。その結果として、市民社会に起業家精神が醸成され、現在の「スタートアップ大国」に生まれ変わったというわけだ。フィンランド人はシャイな国民性といわれるが、危機を好機にしてしまう強(したた)かさも持ち合わせている。

実は先述したスラッシュこそ、そのシンボル的なイベントなのだ。かつてはノキアで働くことが若者の目標だったが、今や起業がそれに取って代わった。アアルト大学の構内には、起業を志す学生や投資家らが語り合うサロン「スタートアップ・サウナ」も登場した。

大学でさまざまなステークホルダー(=利害関係者)が交じり合い、その化学反応からユニークなスタートアップ企業が生まれる。ゲームアプリ業界で有名なスーパーセルやロビオ・エンターテイメントのほか、ソフトウエア関連のリアクターやオーラといったスタートアップ企業が続々と誕生している。

最近のフィンランドは、MaaS(Mobility as a Service=次世代交通サービス)の概念を提唱した国としても各国から注目を集める。産官学がカーシェアリングやタクシー、鉄道、バスなどあらゆる交通サービスを統合したアプリ「Whim(ウィム)」を開発。国内でサービス展開するほか、日本での普及も視野に入れるという。

(2)グーグルが地域社会でIT教育

早朝、ヘルシンキ市内を散策していると、ふと見慣れた企業ロゴを掲げる建物を見つけた。「Google Digital Garage」と書かれた入口から、中をのぞくと、たくさんの男女が講義を受けていた。

グーグルが運営する「Google Digital Garage」

グーグルが運営する「Google Digital Garage」

調べてみると、ここではデジタルマーケティングやオンラインサービスの立ち上げ、ITソリューションのスキル向上を目的としたワークショップが開かれていた。だれでも無料で参加できる。

実は、グーグルはオンライン形式でこうした学習ができるサービスを各国の地域社会で無償提供している。その理由について、同社は「すべての人がデジタルスキルを身につけ、技術革新の恩恵を受けられるように(するため)」と説明する。そもそも自らの使命を「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること」と定義しており、このワークショップもその一環なのである。

GAFAの一角を占め、世界的なITインフラの覇権を握るグーグル。同社といえども、教育を通じて市民のITリテラシーを向上させておかないと、将来のビジネスは決して安泰とはいえない。同社の取り組みからは社会貢献への意欲に加え、未来に対する危機感も伝わってくる。

5.日本も「ステークホルダー資本主義」に転換できるか

資本主義の危機が叫ばれる中、このように米国やフィンランドでは企業部門が教育に力を入れているが、果たして日本はどうなのか。

戦後日本は焼け野原から立ち上がり、欧米の製品を手本としながら、それを良質かつ安価、大量に生産することで成功を収めた。奇跡的な高度成長で「モノづくり大国」を実現した独特の経営モデルは、新卒者の終身雇用を前提とする。必然的に企業内教育は、オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)が主体となる。それによって企業を支えるスキルは暗黙知を含め、先輩から後輩へ途切れることなく受け継がれてきた。

しかしながら、バブル崩壊や少子高齢化に伴い、日本経済は潜在成長力が低下した。中国を筆頭に新興国は日本式経営を学び、本家を上回る高成長を謳歌する。一方、米国はモノづくりで日本に敗北した後、ITで巻き返しに成功を収め、今やGAFAが世界のITインフラを支配する。

となると、日本式の企業内教育だけでは世界に通用しない。また、新卒者の転職が当たり前になり、労働市場の流動化が加速する。一億総中流も今は昔、格差拡大も指摘される。日本型資本主義が危機に陥る前に、企業内教育を根本から見直す必要があるのではないか。

実際、日本の経済界からも、先述した米国のBRT声明に賛同する声が上がり始めた。例えば、関西経済連合会の松本正義会長(住友電気工業会長)は株主資本主義に疑問を投げ掛け、短期的な利益追求の象徴である四半期決算の開示義務廃止などを訴える。

2020年3月12日付の朝日新聞紙上で、松本氏は「(経営者に)短期的な利益を重視する志向がいま以上に強まれば、成功するまで何年もかかるような研究開発投資はおろそかになる。企業の中長期的な成長を妨げる恐れがあります」と述べ、株主至上で時間軸が短くなった経営の弊害を指摘した。

また、住友電工が過去に摘発された自動車部品のカルテルに関連し、松本氏は「住友グループの事業精神である『浮利を追わず』が浸透していれば、起こらなかった事件です。(中略)これからは『誰が正しいのか』ではなく『何が正しいのか』を常に社員が考えるような教育をしていきたい」と言明。企業内教育を抜本的に見直す必要性を強調した。

松本氏はBRTが打ち出した「ステークホルダー資本主義」を高く評価しながら、「近江商人の売り手よし、買い手よし、世間よしの『三方よし』の根底にある経営哲学と合致するもの」と指摘する。その上で、現代の日本の経営者の使命について、「事業で利益を上げ、中間層がちゃんと暮らせるようにすることが重要」「一緒にやっている人たちに利益を配分し、社会を安定させる責務がある」と主張している。

結局、米国でもフィンランドでも、そして日本でも、「社会の公器である会社は何をすべきなのか」(松本氏)という、古くて新しい、そして時代とともに解釈が変わってきた問題を解かない限り、危機に直面した資本主義の再生は難しい。国連の持続可能な開発目標(SDGs)にコミットする日本企業は少なくないが、それに本気で取り組むのであれば、この問題から逃れられまい。

そのSDGsの目標4は、すべての人々に対して「包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」としている。つまり企業にとって「教育」は政府任せでよい分野では決してない。事業の場となる資本主義社会を健全に存続させていくためには、企業が取り組むべき至上命題だと言っても過言ではないだろう。

SDGsの目標4

SDGsの目標4

(出所)国際連合広報センター

(写真)筆者

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!